ENLACE A LA PRIMERA PARTE

El hombre que mató a Liberty Valance es una película eminentemente política. La idea de comunidad es omnipresente; comunidad inmersa en una sociedad que se transforma y vive el cénit del clásico conflicto de intereses entre la agricultura y la ganadería. Los granjeros, partidarios de las parcelaciones, amojonamientos y cierres de fincas; los ganaderos, partidarios de los campos abiertos que permitan la circulación de las reses y el libre acceso a los pastos. Un conflicto que se ha presentado muchas veces a lo largo de la Historia de la civilización y que se ha saldado siempre de la misma manera: a la larga el poder público se alinea con la agricultura más que con la ganadería trashumante. Puede que la primera genere un mayor excedente económico, que sea más sostenible ecológicamente o, más sencillo, que los niveles de inversión que implica el desarrollo de infraestructuras agrícolas anclen a los campesinos al terruño, dejándolos expuestos a la maquinaria tributaria del Estado por encima de lo que éste logra arrancar de los ganaderos, cuyo capital principal son cabezas de ganado, que tienen la mala costumbre de nacer con patas y pueden desplazarse de un lado a otro sin rendir más tributo que el agua y los pastos que necesitan.

Sea como sea, en la película, los granjeros, los comerciantes y los pequeños ganaderos —sin ir más lejos el propio Tom Doniphon es un ranchero que se gana la vida criando y tratando con caballos— vinculan su prosperidad a la conversión del territorio en Estado; pretenden con ello seguridad material y jurídica, azotarse la férula tiránica de los ganaderos, conseguir los servicios básicos y propiciar la red de infraestructuras que necesitan para explotar el potencial de la tierra. Los eslóganes que rezan en las pancartas que portan en la convención de Capitol City son concluyentes: «Progress with the Statehood». En una de las escenas más conocidas de la película Doniphon corteja a Hallie trayéndole la primera flor de cáctus que ha encontrado en el desierto; su criado Pompey (Woody Strode) se ofrece a trasplantarla en el pequeño jardín que ella cultiva en el patio trasero de la cocina. Cuando ya está colocada en su sitio y la contempla admirada, Stoddard le pregunta si ha visto alguna vez una rosa. Hallie responde que no; pero que cuando construyan la presa en el río Picketwire podrán plantar árboles frutales, lograrse otras plantas más delicadas y convertir el páramo en vergel. Ya no se trata de la construcción de una casa, un granero, la colocación de estacas en una empalizada o la roturación de un terreno más o menos cuarteado. La construcción de una presa no es baladí; requiere de unos niveles de coordinación del trabajo e inversión que desbordan con mucho la capacidad de una familia o del comunal de una asamblea de vecinos; en suma, es necesario el fomento del Estado, bien para hacerse cargo de las obras o bien para rodear la labor de los inversionistas privados —como fue el caso de las compañías de ferrocarriles— de las debidas garantías jurídicas. En resumen, el Estado es el futuro.

Por su parte, los ganaderos han llegado primero, han explotado los recursos a su libre albedrío, han ganado mucho dinero e influencia política, señorean el territorio por medio de un hombre de paja, Justice Langhorne, que ha representado sus intereses durante cinco mandatos consecutivos en el Congreso; y no dudan en recurrir a la fuerza de las armas cuando se cuestiona el orden establecido. Éste es el punto que permite a un villano como Liberty Valance dar el salto a una función institucional, cual es la de servir de guardia pretoriana a los poderosos, amedrentando a los disconformes y arrogándose por las bravas la representación de los habitantes de la circunscripción pese a que no vive en ella, o al menos pretendiéndolo. Para ello se presenta en la asamblea de Shinbone en que se eligen dos delegados para la convención territorial de Capitol City y amenaza a todos los congregados con las consecuencias físicas de no elegirlo. Lo más paradójico reside en el hecho de que Liberty Valance es un criminal emprendedor que también actúa por cuenta propia, y no duda en lesionar los intereses de sus comitentes cuando se tercia; así cuando asalta la diligencia, una parte importante del botín proviene del banco de ganaderos. Sería lógico pensar que éstos tuviesen un interés directo en el fortalecimiento de la ley para erradicar esa rapiña. Sin embargo, operan con otra relación de costes y beneficios, en la que los robos parecen pérdidas asumibles en su cuenta de resultados frente a las exacciones fiscales y demás costes que induciría Estado con su intervencionismo y regulación.

El sistema que vemos en funcionamiento es el propio de una genuina democracia representativa. En su nivel básico hay una asamblea de ciudadanos que participan de modo directo, toman la palabra sin mayor formulismo, presentan mociones, postulan candidaturas y votan. No se escamotea el hecho de que las condiciones de ciudadanía distan de ser universales al no incorporar a mujeres ni negros; pero es que además son de una asimetría bastante particular. Pompey tiene vetado el acceso al salón del bar en que se celebra la junta de Shinbone y aguarda sentado pacientemente en las escaleras —de hecho, tiene siempre vetado el acceso al bar, como vemos en la escena en que Doniphon se emborracha cuando interpreta que Hallie se decanta por Stoddard tras el duelo, y Pompey entra a buscarlo para llevárselo a casa—; sin embargo, cuando Valance irrumpe en el recinto empujando y amenazando a los parroquianos, Pompey se abre paso empuñando y cargando el rifle para guardar el orden, y eso no parece que moleste a nadie.

Más allá de esa descripción naturalista de un momento histórico de la democracia estadounidense, flota un homenaje a la condición de ciudadano en el personaje de Peter Ericson, un inmigrante sueco. El día de la junta de vecinos en Shinbone, sale por la puerta de su negocio camino del salón, endomingado, con su carta de naturalización americana en la mano. Se despide de su mujer, que queda llorando de emoción, llega hasta la mesa en que se registran los participantes y después de decir su nombre, añade con laconismo: «american citizen». La reacción de sus vecinos es la propia de quienes dan las cosas por sentadas y no reparan en su significado profundo, de ahí que se limiten a decirle, con cierta condescendencia, que entre y se quite de en medio; sólo Stoddard empatiza con su euforia dedicándole una palmada de complicidad. Es tal el orgullo de pertenencia a una nación que le ha brindado la oportunidad de prosperar, que se erige en una lección de humildad para todos quienes hemos nacido viendo reconocida una amplia carta de derechos sin más mérito que abrirnos paso en el parto, y que dedicamos parte de nuestras energías a hablar mal del país y del modelo social que lo propician.

El objetivo de la convención regional de Capitol City es la elección del representante del territorio en el Congreso. La palabra, la presentación de mociones y candidaturas, y el voto son derechos reservados a los representantes de cada circunscripción —al sur del Picketwire, Ramsom Stoddard y Dutton Peabody—. Una vez más vemos oradores que toman la palabra sin más formulismo que solicitarla del secretario y entablarse debates ágiles sin acatar mucho protocolo; sin embargo, el acceso al pleno es libre y sentados en los bancos están el alguacil Appleyard y el doctor Willoughby, amén de un montón de ciudadanos bulliciosos que portan pancartas en favor de sus posturas y animan a sus voceros; lo que habla a las claras de un modelo político transparente que busca la cercanía con el ciudadano y no le sustrae el modo en que se toman las decisiones.

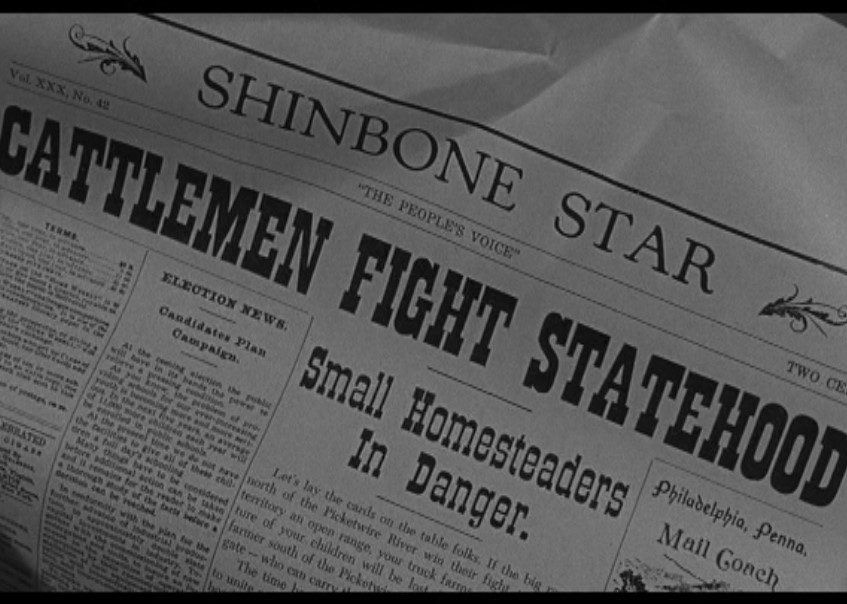

La democracia resulta inimaginable sin libertad de expresión; de ahí que sea muy interesante la relación entre prensa y poder público. Vemos en esa comunidad la fase embrionaria de un periódico, el Shinbone Star, y cómo la ausencia de un poder público asentado y con capacidad para hacer guardar la ley convierte la tarea de informar y opinar en un oficio de alto riesgo cuando el contenido de lo publicado contradice los intereses de los poderosos. Así la línea editorial del periódico, partidaria de la conversión del territorio en Estado y la osadía de acusar a la banda de Valance de la muerte de dos granjeros, bastaría para ganarse una paliza; si además el titular de primera plana incurre por error tipográfico inconsciente o ironía deliberada en el escarnio de su derrota electoral, la venganza es sañuda en extremo. [2] La precariedad periodística no es sólo jurídica sino económica; hasta la incorporación de Stoddard como reportero, el único empleado es Peabody. Así cuando el secretario de la convención de Capitol City encarece su labor como fundador, propietario, editor y redactor del Shinbone Star antes de cederle la palabra, Peabody comenta irónico que falta en esa relación de títulos la incorporación de alguno menos noble como el de barrendero del periódico. Estamos pues ante una actividad económica incipiente, no muy lucrativa, que va ganando espacio en la sociedad a medida que se generan excedentes económicos y se va formando un cuerpo ciudadano digno de tal nombre, que está ávido de todo tipo de información. Cuando Tom Doniphon se sienta a la mesa en que Peabody está cenando y derivan su conversación hacia la donosura de Hallie, éste saca su libreta porque intuye campanas de boda con las que rellenar su crónica social.

La prensa libre necesita Estado, en lo que éste tiene de garantía de la ley; pero a ninguno de los personajes más despiertos de la película se le escapa que la relación entre prensa y poder público encierra un antagonismo insalvable. Cuando los asistentes a la asamblea de Shinbone proponen la candidatura de Peabody como representante para la convención de Capitol City, éste intenta zafarse de la postulación alegando que es incompatible con el periodismo, que su función es justamente la de criticar a los políticos no la de confraternizar con ellos y mucho menos la de convertirse en uno; su objeción no es atendida porque nadie le toma muy en serio y todos conocen su afición por la bebida. Destaca esa ausencia de resabio hipócrita: la gente bebe, [3] y cuando se clausura la asamblea, los reunidos se abalanzan sobre la barra del bar que ha permanecido cerrada durante deliberaciones y votación. Esos ciudadanos no buscan representantes disfrazados de virtudes impostadas sino tipos del común que sean capaces de hacer algo que no sea común, en este caso, plantarle cara a un matón; y también para ello, Peabody, que guarda tinas de güisqui en cada rincón de su redacción, encuentra en la botella una fuerza inspiradora. Hay en su desempeño profesional un punto bufonesco. Contribuye a la formación de conciencia ciudadana, sí; pero asentado sobre la base de que nadie le hace mucho caso. Es el elemento ajeno al orden cotidiano que puede decir la verdad sin ofender; salvo si se trata de Valance, que no es precisamente un señor arrellanado en su trono feudal sino un criminal que pisa terreno pantanoso y necesita consolidarlo por la fuerza. Cuando ambas fuerzas chocan, Peabody lleva las de perder por más que se entregue a retruécanos de borracho: «Liberty Valance taking liberties with the liberty of the press». En cualquier caso, cuando el secretario de la convención de Capitol City se refiere a él como representante del cuarto poder, queda clara la relevancia que su función va ganando dentro de la sociedad, y que terminará cristalizando en personajes como Maxwell Scott, duros e inquisitivos, que no se avienen a que los políticos se escuden en la cláusula de los asuntos personales para esquivar preguntas que tengan relevancia pública; bien es verdad que separándose del ciudadano del común: cuando el senador Stoddard termina su relato, rompe las notas y las arroja al hogar de la carpintería para no contrariar la versión de los hechos que se tiene por legendaria, porque la leyenda está por encima de la verdad.

En resumen, no hay Estado formalmente constituido. La estructura del poder público es tenue y depende más de apariencias que de capacidad real de coerción. No existe monopolio público sobre la violencia, y ésta deja de estar reglada para operar de régimen de autotutela. Cuando Valance azota a Stoddard no lo hace tanto por plantarle cara cuanto por invocar la ley, de ahí que el primer blanco de su ira sean los códigos legales que éste carga en su maleta. Podemos ver cómo la tensión dialéctica que habitualmente se presenta entre seguridad y libertad tiene un trasfondo ficticio; sin seguridad no hay libertad digna de tal nombre. Sólo queda la libertad de los rápidos de gatillo y de los ricos que pueden pagar sus servicios. La gente sencilla quiere la constitución del Estado porque sabe que ello representa ley y autoridad; y esta misma gente se alegra de la muerte de Liberty Valance. Cuando el Mayor Cassius Starbuckle (John Carradine) rebate los méritos de Stoddard para representarlos en el Congreso y alega que su única virtud conocida es la de haber matado a un hombre, la reacción de Peabody es airada: considerar a Valance un hombre es un abuso semántico. Stoddard representa la victoria de la ley sobre la pistola, pero no nos engañemos, de la ley empuñando una pistola; de hecho, mientras está en la calle esperando que Valance salga del bar para batirse, lo vemos arrancar los restos del cartel de abogado que aún quedan clavados medio rotos en el soportal del Shinbone Star, símbolo de que acepta el estado de excepción que implican las pistolas; y cuando Tom Doniphon llega a la escuela con la noticia de que la banda de Valance ha cruzado el río, está en camino y ya ha asesinado a dos personas, Stoddard borra del encerado la sentencia que pondera el valor de la educación, que es tanto como admitir que ésta depende de un estado civil previo que no se da.

Este triunfo abre las puertas al progreso. La existencia de un poder público consolidado, su naturaleza democrática, la seguridad jurídica que implica y el esfuerzo de hombres decididos, actuando en conjunto sobre las posibilidades materiales de la naturaleza, permiten la rápida prosperidad de la comunidad. Pero no todos tienen sitio en el nuevo orden que implica la ciudadanía. Desde luego Valance no, que es un facineroso que debe expiar sus crímenes; pero tampoco Doniphon, que es un héroe épico que se extingue con el ecosistema salvaje que le da sentido. El desarrollo económico también supone la decadencia de algunos oficios tradicionales; vemos cómo el taller del carpintero está decrépito, la sala donde Pompey vela el féretro tiene la ventana rota y está guarnecida con unas tablas mal clavadas y la sala principal conserva el coche de una diligencia sin ruedas y lleno de suciedad. El carpintero dice que el ataúd es muy modesto porque el municipio no le va a pagar y es un servicio a pérdida del que sólo se resarcirá parcialmente quedándose con las botas del finado.

El personaje de Hallie tiene un componente metafórico, encarna la sociedad que ha de tomar una decisión sobre su futuro. Aferrarse a la tradición salvaje e indómita que representa Tom Doniphon, o apostar por la modernidad y la prosperidad material que representa Ramson Stoddard. Ese par dialéctico se espiritualiza en la flor de cactus frente a la rosa; la belleza espontánea que crece libre en el desierto frente a la exuberancia que depende de la mano del hombre. Vence Stoddard, vence la modernidad, vence la rosa; pero no es una victoria sin heridas. El senador ve plantado sobre el ataúd de Doniphon un cepellón de cactus florido y sabe quién lo ha puesto allí; sin embargo no puede evitar preguntar a su mujer si ha sido ella. Esa pregunta revela las costuras del hombre moderno, y permite adivinar la inseguridad que late detrás de su seguridad aparente. Doniphon y Stoddard son dos formas distintas de vivir y dos formas distintas de encarar el sufrimiento. El primero quiere algo que no consigue y sufre de forma primaria por su fracaso, continuando con una vida mutilada hasta el final de sus días. Cuando la puerta del salón en que se celebra la convención de Capitol City se cierra a sus espaldas y él se queda fuera, sabe que la parte significativa de su vida ha concluido y no se molesta en reconstruir su casa quemada. Por el contrario Stoddard consigue lo que quiere, pero le atormenta la plenitud de su logro, la posibilidad de haber organizado su vida en torno a una mentira, es decir, sufre en una construcción virtual. La sentencia que vierte sobre él Doniphon es lúcida: «hablas demasiado, piensas demasiado»; el exceso de racionalización lleva al hombre moderno a vivir sin vivir.

Pero además ese hombre nuevo es un hombre estereotipado, encasillado en el papel que se le asigna socialmente y que pierde el pleno gobierno de su vida. Stoddard no tiene inicialmente aspiraciones políticas: en la asamblea de Shinbone no se postula sino que propone a Tom Doniphon como candidato a delegado. Mientras éste rechaza la candidatura sin ambages porque tiene otros planes vitales, Stoddard se ve enredado en la maraña política sin saber muy bien cómo zafarse; y eso mismo vuelve a pasar en la convención de Capitol City, donde su primera reacción a la invectiva del Mayor Starbuckle es la de escurrir el bulto; será necesario que Doniphon le confiese que fue él quien mató a Valance, se retire de la pugna por Hallie y le arengue para aceptar su destino. Esa inseguridad existencial conocerá su momento de justicia poética en la escena final, cuando el matrimonio Stoddard ya está sentado en el vagón de tren rumbo a Washington. El senador rompe el silencio sugiriendo la posibilidad de abandonar la política y volver al Oeste. El hecho de que el tono sea apesadumbrado y la ejecución de la idea penda de la aprobación de la ley de regadíos que están tramitando –cuesta creer que haya países que dedican energía a legislar sobre cosas útiles, acostumbrados como estamos a que una parte muy significativa de las energías legislativas se malverse en poses y mamarrachadas tribales– significa que miente. Y es esta mentira la que Ford no quiere dejar que pase impune, incorporándola a la mentira colectiva. Así cuando el senador le comenta al revisor que le trae la escupidera la calidad del servicio que reciben, éste le contesta que nada es bastante para el hombre que mató a Liberty Valance, que es tanto como decir que todo él se nutre de una de mentira, cuyas raíces son tan efímeras como el humo que exhala la chimenea de la locomotora.

Son tantos los frentes que abre la película y tan buena la forma de narrarlos y resolverlos, que estamos ante una obra maestra incontestable.

——————————

[1]

Cartel promocional, de

www.filmaffinity.com.

Fotogramas, de El hombre que mató a Liberty Valance, ICAA. 58209, Depósito legal M–37564–2001.

[2] El Shinbone Star titula incorrectamente Liberty Valance defeeted donde debería decir Liberty Valance defeated. La paronomasia no es inocente pues pasa de un titular neutro, Liberty Valance derrotado, a uno más valorativo que podría traducirse por Liberty Valance pisoteado (jugando con la palabra feet, pies). Aunque tomen esta nota con prevención pues mis conocimientos de la lengua inglesa no son tan profundos.

[3] Los únicos personajes abstemios son Ramson Stoddard y Pompey. Cuando Stoddard es atendido en casa de los Ericson, Nora carga el café con un generoso chorro de espirituoso cuyo sabor fuerte lo irrita. Pompey tampoco bebe, en primer lugar porque es negro y no le dejan entrar en el bar; pero además da la sensación de que su rechazo al alcohol obedece a una razón más profunda. Cuando Doniphon se emborracha y le dice que beba, Pompey se niega. Hay sobriedad en su forma de rechazar la oferta —ascetismo de raza, podría decirse—; la que corresponde a quien conoce bien cuál es su lugar en la sociedad y, a falta de opciones reales de rebeldía, apuesta por dignificar su posición con una conducta intachable.

Fotogramas, de El hombre que mató a Liberty Valance, ICAA. 58209, Depósito legal M–37564–2001.

[2] El Shinbone Star titula incorrectamente Liberty Valance defeeted donde debería decir Liberty Valance defeated. La paronomasia no es inocente pues pasa de un titular neutro, Liberty Valance derrotado, a uno más valorativo que podría traducirse por Liberty Valance pisoteado (jugando con la palabra feet, pies). Aunque tomen esta nota con prevención pues mis conocimientos de la lengua inglesa no son tan profundos.

[3] Los únicos personajes abstemios son Ramson Stoddard y Pompey. Cuando Stoddard es atendido en casa de los Ericson, Nora carga el café con un generoso chorro de espirituoso cuyo sabor fuerte lo irrita. Pompey tampoco bebe, en primer lugar porque es negro y no le dejan entrar en el bar; pero además da la sensación de que su rechazo al alcohol obedece a una razón más profunda. Cuando Doniphon se emborracha y le dice que beba, Pompey se niega. Hay sobriedad en su forma de rechazar la oferta —ascetismo de raza, podría decirse—; la que corresponde a quien conoce bien cuál es su lugar en la sociedad y, a falta de opciones reales de rebeldía, apuesta por dignificar su posición con una conducta intachable.